摘要:

地质认识创新为油气勘探发现提供理论指导和科学依据。2023年,中国海油在隐蔽型潜山成圈机制、深水超浅层天然气富集模式等方面取得一系列地质新认识,指导渤海浅层岩性和隐蔽型潜山原油、珠江口盆地深水深层原油、琼东南盆地深水超浅层天然气、北部湾盆地涠西南凹陷页岩油、陆上鄂尔多斯盆地深煤层气等10个领域获重大发现,落实了4个亿吨级油田和1个千亿方气区。未来面对勘探领域日趋复杂、用海矛盾日益突出及海外勘探领域单一等诸多挑战,中国海油将加大风险勘探与甩开勘探力度,全力推动国内勘探和海外勘探协同发展,为油气增储上产提供坚实储量基础。

在中国海上油气勘探走向更深、更复杂领域的背景下,中国海油始终坚持大中型油气田勘探理念,坚持稳油增气、向气倾斜、稳定渤海、加快南海、拓展东海、攻坚黄海、推进非常规、做强海外的勘探战略,统筹战略发现、战略突破和战略展开3个层次勘探,加大风险勘探和甩开勘探力度,进一步推动勘探开发一体化,油气勘探持续获得重大突破,全力实现年增原油探明地质储量3亿吨的硬目标,推进3个万亿大气区建设[1],夯实中国海油高质量发展的资源基础。

2023年,中国海油加大勘探投入力度,工作量持续高位运行,勘探获得十大领域发现,落实4个亿吨级油田及1个千亿方气区,创造中国海油历史油气发现最好成绩,桶油发现成本2.71美元/桶,储采比连续7年稳定在10以上,维持较好水平,为实现高质量发展奠定了坚实储量基础。本文系统总结了2023年中国海油十大油气勘探发现,分析研判了中国海油勘探面临的形势与挑战,明确了下步勘探方向。

01创新驱动,引领油气勘探十大发现

1.1建立“源-断-脊-盖”联控成藏模式,南海珠江口盆地深水深层获首个亿吨级大油田发现

南海珠江口盆地开平凹陷历经40余年的两轮勘探,钻井7口,均未获规模油气发现。凹陷结构与成盆机制复杂、烃源分布与资源规模不清、成藏模式与富集规律不明等问题制约了勘探进程。“十四五”以来,通过采集新三维地震资料及强化深部结构的地震资料处理攻关,系统分析中—下地壳构造变形机制,首次明确提出开平凹陷为陆缘“拆离-核杂岩”型凹陷、呈“北断南超”洼陷结构新认识[2,3]。在此基础上提出“拆离控盆-早洼晚坡-高温增热”耦合强生烃机制[2],认为开平凹陷具有广覆式湖相烃源岩供烃特点,大大提升凹陷资源潜力,突破了“开平凹陷属于边缘洼陷,潜力有限”的传统认识。同时,建立“源-断-脊-盖”四元联控成藏模式[2],通过断脊联控定区带、源汇分析定层系、盖层分布定组段,厘清油气富集规律,聚焦凹陷南部3个鼻状构造带,锁定主洼南部开平11-4、开平18-1两个油气富集区带(图1)。上述新认识指导在开平南部斜坡带两大构造脊钻探12口井,均获油气发现,古近系单井测试日产超千吨,刷新南海东部深层测试纪录,获国内首个深水深层亿吨级轻质油田群,也是全球唯一的规模变质核杂岩型凹陷商业发现。

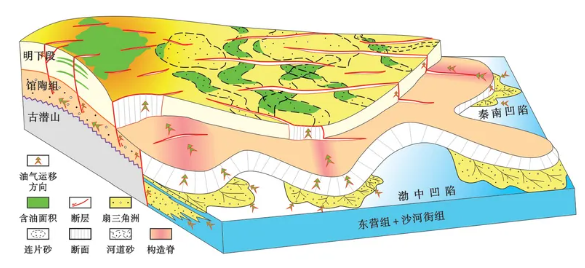

1.2建立“馆陶组缓脊滞留-晚期强断充注-斜向砂体优聚”成藏模式,渤海老探区浅层获亿吨级岩性大油田发现

渤海海域石臼坨凸起历经50余年勘探,凸起区发现了秦皇岛32-6、南堡35-2、秦皇岛33-1S亿吨级大油田,斜坡区构造圈闭不发育,勘探程度低,近10年无规模性发现[4]。通过系统开展斜坡区浅层油气运移研究,建立了“馆陶组缓脊滞流-晚期强断充注-斜向砂体优聚”的斜坡区浅层油气富集模式[5](图2)。渤中凹陷、秦南凹陷生成的油气首先沿边界大断裂向凸起运移,与馆陶组含砾砂岩输导脊组成了“断-脊接力”的运移模式[5],而在馆陶组储层非均质性的影响下,宽缓的输导脊易形成规模性油气滞留,形成临时的油气“中转站”,随着晚期断层切穿油气“中转站”,油气向浅层明化镇组下段砂体发生油气侧向分流,最终在凸起斜坡区明化镇组下段大规模聚集成藏。2023年,发现了秦皇岛27-3明下段岩性大油田,探明原油地质储量超1亿吨,打破了石臼坨凸起10年来无规模性油气发现的困境,实现了勘探老区再找到亿吨级油田的突破。

图1开平凹陷南带油气成藏模式[2]2]Fig.1Hydrocarbon accumulation model of southern belt in Kaiping sag[2]

图2秦皇岛27-3油田成藏模式[5]5]Fig.2Hydrocarbon accumulation model of QHD27-3oilfield[5]

1.3提出“韧剪成岩、差异封堵”成圈机制和“一山多圈”潜山发育模式,渤海获全球最大整装变质岩潜山油田

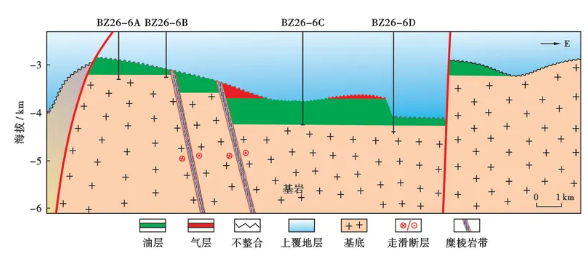

渤海海域渤中26-6太古界变质岩潜山油田位于渤南低凸起西段,位于高部位的渤中26-2油田在开发中已见水,依据传统的成藏理论,位于低部位的渤中26-6构造难以成藏。基于三维地震资料对基底内幕断裂开展精细研究后发现,渤南低凸起的潜山内幕发育大量NE向断裂,这些断裂形成于燕山期[6],受该期郯庐断裂左旋走滑作用影响,NE向内幕断层对渤中26-6潜山低部位有分割控藏作用。渤中26-6潜山在燕山构造运动早期受近NW-SE向挤压作用,形成了大型逆冲推覆体,在其南部断阶带的BZ26-5-1井钻遇太古界糜棱岩形成于该时期[7]。现今看到的断面为燕山后期拉张反转断裂面,燕山早期挤压构造作用下NE向断层形成的糜棱岩,受郯庐断裂左旋走滑影响,保持了较好的原始封闭能力。在西高点测试见水的情况下,东部高点BZ26-6-2钻井见良好的油气显示并未见水,也进一步佐证NE向断层良好的封闭能力。基于上述研究,提出了“韧剪成岩、差异封堵”糜棱岩侧封成圈机制和“一山多圈”潜山发育模式(图3),成功发现渤中26-6潜山油田,探明原油地质储量超2亿吨,是全球最大的变质岩潜山油田,揭开了渤海海域隐蔽型潜山勘探新篇章[8]。

1.4提出“微相控煤、源热控烃、温压控态、保存控藏”深层煤层气成藏新认识,鄂尔多斯盆地神府区块发现国内首个千亿方深煤层大气田

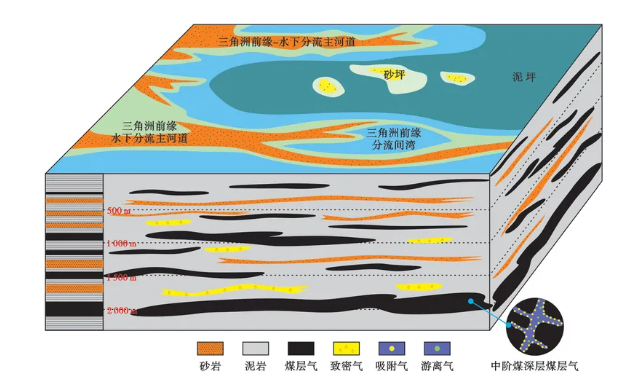

鄂尔多斯盆地神府区块早期以致密气勘探为主,探明致密气地质储量超700亿方。但1500m以浅的煤层气资源整体含气量较低,试采效果不理想,勘探进程缓慢。近年来,随着鄂尔多斯盆地埋深超过2000m深层煤层气勘探的突破[9],中国海油加大深层煤层气勘探力度,利用大量致密气钻井资料,系统研究神府区块中煤阶深层煤层气的成藏地质条件,提出“微相控煤、源热控烃、温压控态、保存控藏”的深层煤层气富集成藏认识。成煤沉积环境微相控制煤层纵横向分布、发育厚度及煤岩组合类型;煤岩显微组分和热演化程度控制生烃规模和储气能力;温度、压力的正负效应控制现今煤层中天然气的赋存状态;盖层和水文等保存条件控制煤层气的富集和成藏。在空间上结合致密气“源-储-断”三控成藏特征[10],构建了煤层气与致密气同源异储的成藏富集模式(图4),并建立了煤层气与致密气“互补式、立体式”勘探开发模式,单井最高日产量达2.6×104m3,探明深部煤层气地质储量超过千亿方,在鄂尔多斯盆地东缘探获中国首个千亿方深煤层大气田。

图3渤南低凸起渤中26-6隐蔽型潜山油气成藏模式Fig.3Hydrocarbon accumulation model of BZ26-6subtle buried hill reservoirs in Bonan low uplift

图4鄂尔多斯盆地神府区块煤层气与致密气同源异储成藏模式Fig.4Hydrocarbon accumulation model of coalbed methane and tight gas with same source but different reservoirs in Shenfu block,Ordos basin

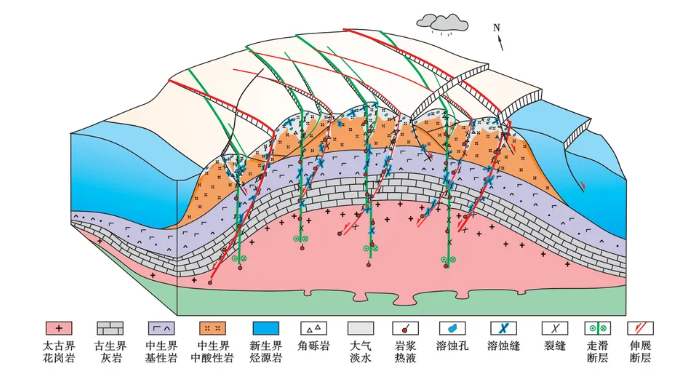

1.5建立“源-断-流体”成储模式,渤海中生界超深层火山岩潜山天然气勘探获重大突破

长期以来,渤海中生界火山岩勘探成效不理想,火山岩储层非均质性强[11],储层是油气成藏的主要风险。渤中8-3S构造位于渤中凹陷中西部,四面均被生烃凹陷环绕,具有洼中隆构造背景,成藏位置优越。目的层为中生界火山岩,整体埋藏深度超过5000m。针对火山岩储层开展了攻关研究,建立了“源-断-流体”三因素改造成储模式(图5)。“源”指火山岩相/岩性,是火山岩成储的基础,BZ8-3S-A井钻遇中生界潜山为近源相带流纹岩,成储基础好;“断”指断层及伴生裂缝,其本身可以产生一定的储集空间,并将孤立的孔隙连通起来,同时能促进潜山储层后期风化淋滤溶蚀作用,改善储层物性;“流体”指是火山岩埋藏演化过程中对其储层形成具有影响作用的大气淡水和深部热流体,早期不整合面附近大气淡水的淋滤作用对风化壳型储层的形成具有重要的作用,后期烃源岩层内有机酸、深部幔源热流体的溶蚀作用对储层形成同样具有重要贡献[12]。渤中8-3S构造以风化壳型储层为主,同时发育内幕型储层,BZ8-3S-A井钻探获超百米气层,测试日产气超16×104m3,坚定了渤海中生界火山岩潜山领域油气勘探信心,为渤海万亿大气区建设开拓了新的勘探方向。

图5渤中凹陷渤中8-3S构造火山岩储层发育模式Fig.5Development pattern of volcanic rock reservoirs of BZ8-3Sstructure in Bozhong sag

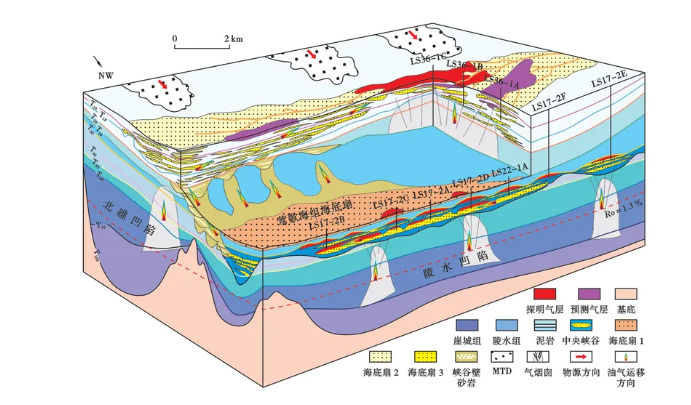

1.6建立深水超浅层“双源供烃、复式输导、三元封盖、高点汇聚”天然气成藏模式,琼东南盆地发现全球首个深水超浅层大型气田

深水超浅层气是指赋存在海洋深水区距海底埋深小于300m地层中的天然气,具有埋藏浅、未成岩、与天然气水合物相伴生的特点。2023年,陵南低凸起发现陵水36-1全球首个深水超浅层大气田,具有“双源供烃、复式输导、三元封盖、高点汇聚”的天然气成藏模式。同位素分析和盆地模拟结果表明,陵水36-1超浅层天然气为深部热成因气与浅部生物气混合成因,多口钻井揭示浅层天然气组分上表现出轻、重甲烷碳同位素共存的特征。成熟烃源岩所生成的热成因气主要由底辟垂向运移至莺歌海组海底扇砂岩,再沿由峡谷壁砂岩构成的构造脊侧向运移至超浅层,而浅层生物气则主要沿裂隙直接垂向运移至超浅层,二者在浅层乐东组海底扇砂岩的高点汇聚富集,而乐东组广泛发育的深海泥、块体流和含水合物地层为有效封盖层(图6)。陵水36区部署的6口探井气层钻遇成功率为100%,测压取样甲烷含量为98.9%~99.9%,合计探明地质储量超500亿方,展现了琼东南盆地深水区超浅层天然气领域广阔的勘探前景。

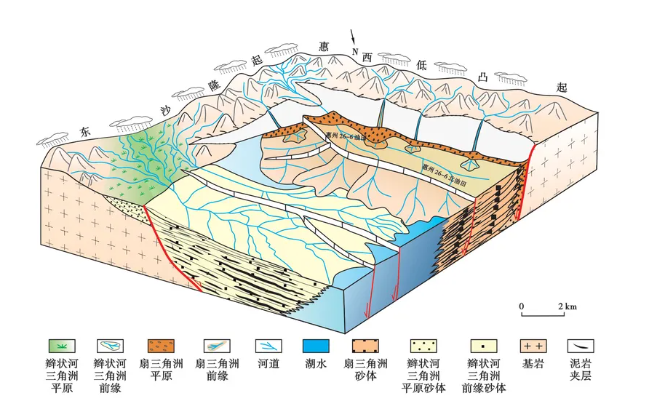

1.7建立“构造-气候-水体”联合控砂模式,珠江口盆地惠州凹陷深层获大中型油田发现

惠州凹陷惠州26洼为已证实的富生烃洼陷,随着中浅层勘探程度不断提高,深层古近系已成为重要的勘探方向。研究表明,恩平组早期为暖湿气候期,植被较为发育,固砂能力强,物源供给相对较弱,且该时期为断拗转换期,构造活动较强,水体较深,扇体快速堆积,前缘相带搬运距离近、规模小,优质储层发育局限;恩平组晚期为暖温凉气候期,物源区植被固砂能力弱,物源供给强,扇体规模大,该时期为拗陷期,构造活动弱,扇三角洲推进距离远,物性较好的前缘相带规模大,优质储层较为发育,最终建立了“构造-气候-水体”联合驱动下的源汇控砂模式[13](图7)。上述认识指导惠州26洼陡坡带勘探部署,惠州26-6N构造恩平组新增探明地质储量超4000万吨,实现了珠江口盆地深层古近系恩平组大型扇三角洲领域的重大发现。

图6琼东南盆地深水区陵水36-1超浅层大气田成藏模式Fig.6Hydrocarbon accumulation model of LS36-1gas field in the deep-water region in Qiongdongnan basin

图7惠州凹陷惠州26洼陡坡带扇三角洲沉积模式Fig.7Sedimentary model of fan delta in the steep slope of Huizhou 26subsag in Huizhou sag

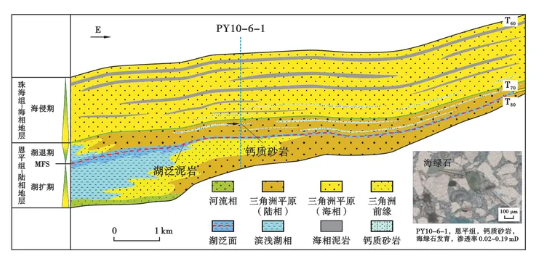

1.8建立恩平组富砂背景下“区域湖泛泥岩+局部海侵钙质砂岩”封盖模式,珠江口盆地珠一坳陷番禺4洼深层勘探获重大突破

惠州凹陷番禺4洼是已证实“小而肥”的富生烃洼陷,目前已发现原油储量的86%集中在新近系,古近系鲜有商业油气发现[14]。番禺4洼古近系恩平组为富砂沉积背景,含砂率在90%以上,有效盖层发育规律认识不清是制约恩平组勘探的关键问题。基于对番禺4洼恩平组晚期海陆沉积环境变迁过程的重建,首次揭示了约35Ma以来在发生过大规模海侵事件,发现了富砂辫状河三角洲背景下恩平组局部发育钙质胶结致密砂岩,砂岩中可见指示海侵沉积事件的海绿石矿物,此类致密砂岩可以作为有效的局部盖层;恩平组湖扩期发育的湖泛泥岩,分布广且稳定,厚度7~12m,为一套优质的泥岩盖层。最终建立了“恩平组区域湖泛泥岩与局部海侵钙质砂岩联合”封盖模式(图8)。指导了番禺4洼番禺10-6中型油田的重大发现,实现了番禺4洼深层古近系勘探重大突破。

图8惠州凹陷番禺10-6恩平组储盖组合发育模式Fig.8Pattern of reservoir-cap assemblages in Enping Formation of Panyu 10-6structure in Huizhou sag

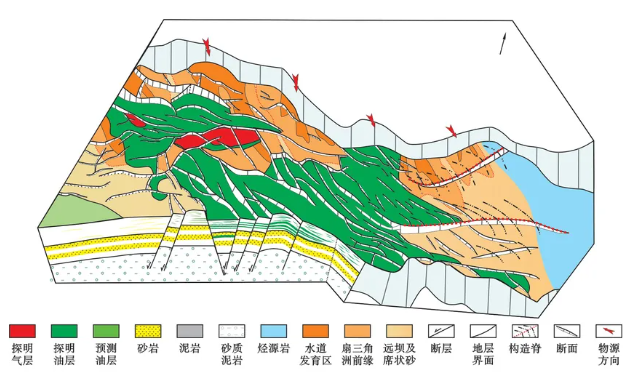

1.9建立海上页岩油“源储一体、广覆式”成藏模式,北部湾盆地涠西南页岩油实现亿吨级重大发现

南海西部涠西南凹陷流沙港组油页岩整体呈“满凹分布”的特点,稳定分布面积约1000km2,平均厚度约42m,有机质丰度高、类型好,是涠西南凹陷新领域勘探的重点方向[15]。涠西南A洼无大型断裂,主要发育“早断早衰”型断裂,流三段具有近源或源内成藏的特征。流三段沉积期低位域具有浅水满盆富砂的特点,湖侵-高位期具有席状砂叠置连片的广覆式砂体沉积模式,具备大规模构造-岩性圈闭发育的条件;流三段具有“超压驱动、高压盖层封盖、断-砂-脊‘网毯式’输导”的广覆式有序富集油气成藏模式。2023年,在涠西南凹陷流沙港组油页岩领域,获得涠洲11-6整装大型构造-岩性油田重大发现(图9),开辟了涠西南凹陷页岩油勘探新领域。

图9涠西南凹陷涠洲11-6油田成藏模式Fig.9Hydrocarbon accumulation model of WZ11-6oilfield in Weixinan sag

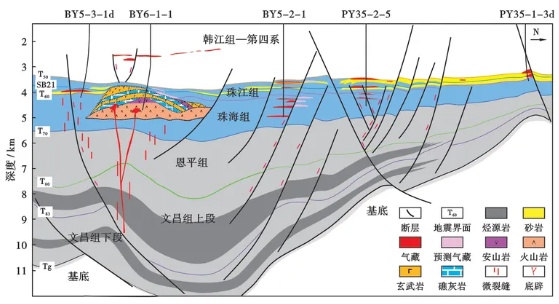

1.10建立岩隆体周缘“底辟与晚期断裂控运、深水扇砂岩构造-岩性控圈”成藏模式,白云凹陷深水天然气勘探获重要突破

底辟是南海北部深水区重要的油气运聚通道[16]。白云凹陷中央底辟带周缘油气显示丰富,但岩隆复杂多变、边界难刻画,成藏条件复杂,勘探一直未获突破。近几年,基于四级层序格架下源-汇沉积体系研究,认为白云凹陷上陆坡区珠江组下段主要发育重力流复合水道沉积,精细刻画了中央底辟带岩隆体周缘的深水扇砂岩构造-岩性圈闭,并建立了岩隆体周缘“底辟与晚期断裂控运,深水扇砂岩构造-岩性控圈”的天然气成藏模式,明确中央底辟带白云5-3构造具有超压驱动下油气沿底辟区断裂和微裂隙垂向运移充注成藏的优越条件(图10)。白云5-3构造钻遇气层30m,测试日产气超10万方,打开了白云凹陷中央底辟带天然气勘探新局面。

图10白云凹陷中央底辟带—白云北坡成藏模式Fig.10Hydrocarbon accumulation model of the central diapiric belt and the north slope of Baiyun sag

02挑战与下步勘探方向

2.1形势与挑战

1)建设油气资源供给保障中心,增储任务艰巨。

自2022年,中国海油提出要着力打造油气资源供给保障中心,坚决当好保障国家能源安全的“主力军”,规划到2030年,国内油气总产量达到1亿吨油当量,国内海上年均新增石油探明地质储量3.1亿吨、新增天然气探明地质储量1560亿方。在勘探程度持续提高、新领域突破难度越来越大的背景下,油气增储任务十分艰巨。

2)勘探领域日趋复杂,突破关键技术亟待提高。

随着海域主力勘探凹陷勘探程度不断提高,增储难度不断加大。据“十三五”油气资源评价成果,中国近海主要富烃凹陷石油探明程度大多在30%~46%,处于勘探高峰的中后期阶段,储量发现难度越来越大。主力勘探领域已从过去的中浅层、高孔渗、常规构造等领域向双深双高(深水、深层、高温、高压)、低孔低渗、低位潜山、复杂岩性等领域进军,理论技术攻关和探井作业难度越来越大。

3)用海环境矛盾突出,制约油气勘探拓展空间。

海洋具有多种能源,承载多种用途。除油气勘探外,还有军事、风电、航道、养殖等多种因素影响海域油气勘探开发。例如渤海近两年海上风电项目迅猛增加,对油气勘探开采用海环境冲击很大,风电项目直接影响的面积占油气矿权面积的近1/5,经估算,涉及石油潜在资源量约18亿吨,天然气潜在资源量约4000亿方。

4)海外储量增长单一,亟需拓展优质新的项目。

中国海油海外常规油气储量增长主要来自巴西、圭亚那深水/超深水油气田,深水/超深水储量占比超过70%。非常规油气储量增长主要来自加拿大油砂。常规和非常规油气储量增产比较单一,且非常规油气储量增产占比较高,深水/超深水油气田储量动用成本高,技术难度大,油砂储量经济有效动用挑战大。因此亟需加大战略选区研究,拓展优质新项目,加快优质勘探区块接替。

2.2下步勘探方向

1)富洼古近系深层/超深层岩性圈闭领域。

古近系深层/超深层岩性勘探是中国海油未来勘探的必然选择。古近系埋深大、成岩作用强、储层物性差、优质储层分布规律的预测和海上压裂等增产措施是释放产能的关键。深层/超深层勘探重点围绕辽中凹陷中南部、环渤中凹陷、珠一坳陷深层、涠西南凹陷深层展开,加强“源-汇-岩-储”与地质工程一体化研究,开展低渗储层分类与评价,寻找地质“甜点”。

2)古潜山领域。

潜山是近年来储量稳定增长的重要勘探层系,目前已发现潜山油气储量主要集中在太古宇潜山,随着勘探程度增加,隐蔽型潜山是未来亟待攻关的新类型。涠西南灰岩潜山、渤海火山岩潜山、琼东南中生界潜山是增储上产有利勘探方向。下一步加强灰岩潜山优质储层分布规律和控制因素研究,重点攻关火山机构与多期构造活动耦合控储机制,指导规模储层的预测。

3)浅层岩性圈闭领域。

新近系浅层岩性勘探对渤海海域的增储稳产至关重要。目前浅层油气勘探已证实由构造、构造-岩性向大面积岩性圈闭勘探转变,由凸起带、斜坡带向凹陷区弱活动断裂带挺进,渤中凹陷区油源断裂少,连片砂体在不同部位含油气性差异大,需加强凹陷区浅层油气富集机理研究,明确有利勘探方向。

4)潜在富烃凹陷。

中国近海前沿凹(洼)陷共41个,目前有25个仍未突破的凹陷,石油潜力资源量25.1亿吨;天然气潜在资源量3.81千亿方,勘探潜力大。加强原型盆地恢复、烃源岩分布、凹陷迁移规律及不同凹陷成藏类比研究,优选中国近海潜在富烃凹陷,明确下一步勘探突破方向。

5)聚焦“两岸一带”积极推进海外业务布局。

在国家新一轮战略突破找矿行动引领下,强化战略引领,资源为王,以油为主。中国海油明确“一带一路”与大西洋两岸含油气盆地是海外勘探的战略方向,加大区域研究力度,开展长期分层次、分类型的盆地研究,形成科学重点盆地筛选标准,推动新区块获取。

03结束语

2023年,中国海油持续深化地质理论认识创新与勘探关键技术攻关,在中国近海深层、潜山、深水及陆上深煤层等领域获勘探重大发现,落实4个亿吨级油田、1个千亿方气区,创造中国海油40多年来勘探历史,有力支撑了中国海油高质量发展和油气供给保障中心建设。未来,中国海油仍将持续加大风险勘探与甩开勘探力度,积极优化海外战略布局,不断夯实公司储量基础,为保障国家能源安全和建设海洋强国作出新的更大贡献。