美国、德国、日本等是传统液压强国,他们孕育了世界上最具有竞争力的精密液压制造巨头,如德国博世力士乐、美国伊顿、日本川崎重工,至今他们仍在液压市场占据着相当的规模,按收入规模推算,三家公司约占全球液压行业 35%市场份额。

中国需求不断壮大,但高端市场仍被欧美与日本控制

根据国际流体动力统计机构数据,2016 年全球液压行业规模达到 282 亿欧元,其中美国、中国分别占 34%、28%。其中中国液压市场近20年发展迅速,其规模占比由 1998 年的 3%上升至 2016 年的 28%。

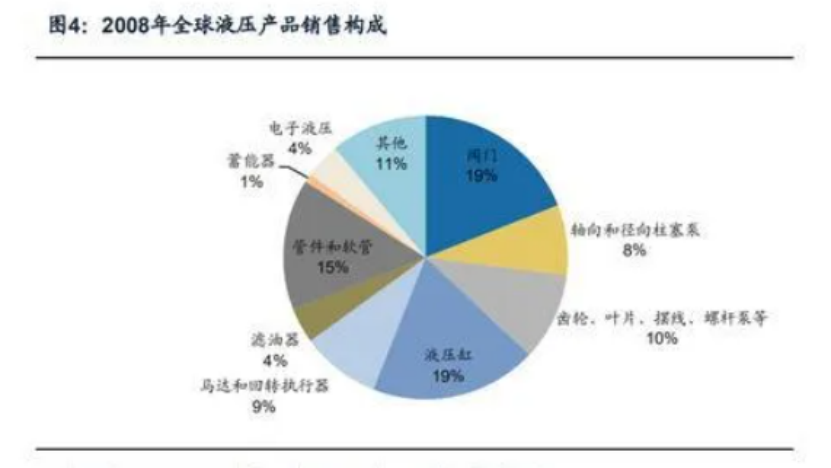

行走机械液压产品约占全球液压市场的50%

工程机械、农业机械、车辆等配套的行走机械液压约占全球市场的一半,其中工程机械占据重要位置。经过近百年发展液压工业已较为成熟,在 20 世纪 90 年代左右全球液压工业开始由持续性增长转为波动性增长,而这种波动性往往与配套主机发展一致。以日本液压行业为例,由于其液压产品有 40%以上应用在工程机械,其液压行业与工程机械的发展显示了高度一致性。

巨头的核心竞争力在于历史悠久的技术沉淀与不断深化的全球网络

世界各大跨国液压公司通常在液压行业有半个多世纪的发展历史,从最初的技术起家,到上世纪90年代~ 21 世纪全球液压行业的并购浪潮,这些巨头们在半个多世纪的发展中,形成了以核心与前瞻技术、广泛的市场覆盖为核心的竞争优势。当前持续不断的研发投入、在新兴市场的深化布局仍是其持续发展的重要动力。如德国博世力士乐每年投入 3 亿多欧元用于研发支出,占收入比重维持在 6% 的高水平。

国内优势企业深耕研发,国产替代大有可为

根据中国液压气动密封件工业协会,2011 年中国进口液压约占当年行业产值的 50%,其中相当部分来自工程机械液压部分,中国液压行业呈现大而不强的局面,高端液压件进口依赖严重。随着恒立液压、山东中川液压、中航工业力源液压等国内优势企业深耕研发高档液压部分,已经在液压泵阀、马达等核心部件取得了一定突破,未来将充分受益巨大的国产替代空间。

国内优势企业多年深耕研发,已经在液压泵阀等核心部件取得一定突破,未来将充分受益巨大的国产替代空间。比如在挖掘机油缸取得优势地位、在泵阀和液压系统领域获得积极进展的恒立液压,以及在挖掘机破碎锤和液压件领域具有突出竞争力的艾迪精密。

一、全球液压工业成熟中波动,国产替代方兴未艾

行走机械占据半壁江山,同步周期性

液压传动是机械的一种传动方式,其他传动方式还包括机械传动、电气传动、气压传动,其中以液压传动和气压传动为代表的流体传动已成为衡量一个国家工业发展水平的重要标志之一。液压传动是以液体作为工作介质来传递能量和进行控制的传动方式,具有功率重量比大、体积小、压力、流量可控性好等优点,广泛应用于挖掘机、桩工机械、大型桥梁施工设备、船舶和海洋工程设备、 港口机械、发电设备、石油化工机械及航空航天等多个行业。

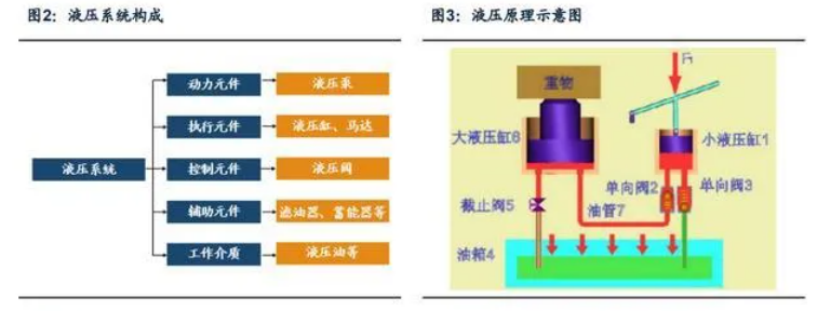

一个完整的液压系统由5部分构成:动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件(附件)和液压油。油泵即液压系统的动力元件,作用是将原动机的机械能转换为液体的压力能;执行元件如液压缸和液压马达是将液体的压力能转换为机械能,驱动负载作直线往复运动或回转运动;控制元件即各种液压阀,用以控制和调节液体的压 力、流量和方向。

液压传动的基本原理是,液压系统利用液压泵将原动机的机械能转化为液体的压力能通过液体压力能的变化来传递能量,经过各种控制阀和管路的传递,借助于液压执行元件(液压缸或马达)把液体压力能转换为机械能,从而驱动工作机构,实现直线往复运动和回转运动。液压产品按结构分为:动力元件油泵;执行元件油缸、马达和回转执行器;控制元件液压阀。

工程机械应用占有举足轻重的地位。液压传动从真正开始广泛运用到现在大概百年历史,液压元件也大约在19世纪末20世纪初的20年间才开始进入正规的工业生产阶段。液压驱动技术最早应用于军事武器中的履带式装甲车上,并且在第一、二次世界大战后得到广泛推广,目前已经广泛应用于工程机械、农业机械、通用机械、航空航天等多个行业。

国际大型专业液压公司由于产品应用领域涵盖广泛,通常将液压件产品应用分为行走机械和其他工业应用两大块,行走液压又包括工程机械、农业机械、车辆等,行走机械已经占据了液压应用的半壁江山,而其中的工程机械占据着举足轻重的地位。

日本作为液压挖掘机生产大国,2008年其液压产品在工程机械应用占比达到42%;而欧美发达国家由于农业机械等也很发达,工程机械占比有所降低,2014年美国液压产品应用在工程机械、农业机械的占比分别为29%、21%。2010年我国行走机械液压比例为50%。

液压工业经过近百年发展已经较为成熟,在20世纪90 年代左右,全球液压工业开始由持续性增长转为波动性增长。以日本液压工业发展为例,由于液压件是主机配套件,因而其发展速度与主机同向。日本是液压挖掘机主要生产大国之一,工程机械对日本液压件发展贡献了重要力量。早在20世纪70年代,日本液压技术完成进口消化并逐渐开始自主研发,日本本土公司已具备与世界液压公司的竞争条件。这一期间工程机械的应用占比迅速从1975年的19.5%提升至 1979年的36.8%。目前日本液压产品应用在工程机械领域的占比仍然保持在 40%~50%,由此日本液压产品与工程机械销量显示了高度一致性。

中国液压行业

目前,全球液压工业集中在美国、德国、日本、中国等,按市场销售额,美国市场占比34%,中国市场占28%,另外CETOP(欧洲流体动力协会)占31%。在CETOP 集团中,德国市场销售额占35%,意大利占18%。美国始终占据液压最大销售市场,而中国市场发展迅速,2008年中国市场份额仅16%。

美国是液压技术进步的最早原创国,仍是当今液压技术和产品的第一号强国,目前以Parker、Eaton为代表仍在液压行业中处于领者地位,是液压产品的主要输出国。美国液压产品主要出口至欧美国家,其中仅墨西哥、加拿大、德国三家出口额占总出口量比重达到40.6%。虽然中国是液压第二大市场,并且进口依赖严重。

日本在发展液压的进程中是后来者,日本的液压技术源于美、德技术,晚于欧美约 20年开始发展,但日本政府部门通过制造业振兴法带动下,长期有力地促进了液压技术的振兴,形成了当前具有自己特色和门类齐全的液压技术,成为国际上主要的液压强国之一。日本液压产品主要出口至亚太地区。

巨头垄断核心液压技术,产业集团化发展

液压技术作为现代传动与控制技术的重要组成,自上世纪初面世以来,即融合到装备制造业中,对装备制造业等诸多领域有着前置和后置效应,扮演着重要而关键的角色。美国、日本和德国作为世界上最发达的国家和制造强国都有着液压强国的深刻背景,孕育了世界上最具有竞争力的精密液压制造巨头。

德国力士乐、美国伊顿、日本川崎重工作为世界三大精密液压制作巨头,掌握着世界上最先进的液压制造技术。

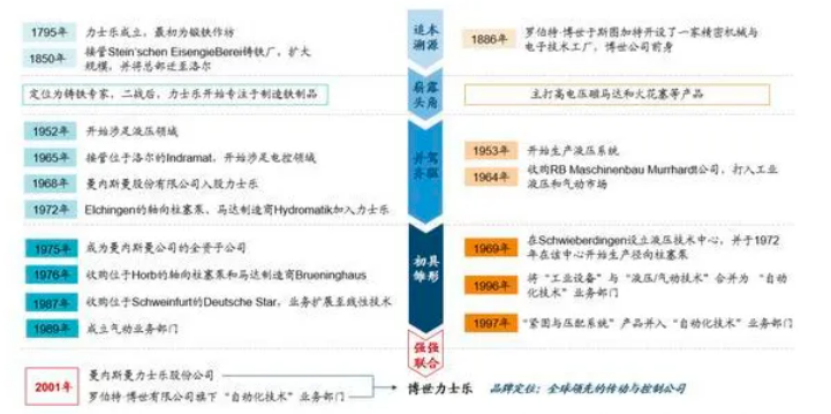

世界各大跨国液压公司建立(或者涉足液压领域)半个多世纪,他们的发展大致可分为三个阶段:从公司建立~上世纪70年代,技术起家阶段;上世纪70年代~80年代,属于机电一体 化技术发展所促使的产业结构调整期;上世纪90年代~21世纪初,合/兼并改组、海外拓展。

(1)从公司建立~上世纪70年代,技术起家阶段。全球领先的液压公司其技术具有悠久的历史沉淀。Vickers是叶片泵发明人,其叶片泵的技术优势保持至今(1999年被Eaton 公司收购,但保留了品牌);Eaton是摆线元件的奠基人,至今仍是主要领域之一;力士乐(Rexroth)凭借百年铸造技术优势转入液压元件生产,其生产质量优势坚恒至今;再如 Sauer及其前身的静液压转动泵与马达,Moog的伺服阀、Stafa马达都是企业名与产品优势已密不可分。

(2)上世纪70年代~80年代,机电一体化技术发展所促使的产业结构调整。70年代末形成的机电一体化潮流,当时流行的从自身技术优势转向“为客户提供全方位解决方案” 的理念即“making a solution”,可见端于各种样本及广告中。当时,各公司纷纷收购或建立一些电控部门,如Moog公司当时从仅有液压伺服拓展到电伺服领域。

(3)上世纪90年代~21世纪初,合/兼并改组以及海外拓展。随着液压技术与元件日趋成熟及液压市场呈现高波动率,各大液压企业为扩展市场占有率进行了空前的合并改组。通常这些公司希望通过并购达到以下目的:

a. 扩大公司对应用或产品的覆盖面,如Eaton收购Vickers,立即将市场从工程机械液压扩展至工业液压与工程机械液压二大方面;

b. 实现产品结构性调整,如Sauer与Danfoss合并,将静液压传动与工程机 械其它开式回路或伐控元件的二方面优势整合;另外一些小公司或其他大公司的局部产品参与合并,以期利用大公司完善的全球性经营网络扩展营销渠道。

国产替代趋势,自主创新是源动力

日本在发展液压的进程中是后来者,发展液压技术晚于欧美国家约20年,由于整个行业充分吸收消化和创新进而成为当前先行典范。日本液压作为独立的行业是从 1960年开始的,由于政府实施机械振兴法,扶植液压工业,通过引进美国、德国液 压技术并积极消化吸收,1954年~1975年期间日本引进数达102件,在液压技术发展的前十多年以每年平均25%的增长率迅速得到发展。在七十年代中,日本已具备与世界上液压公司竞争的条件。到80年代,日本液压工业已改变了对先进国家采取依附的态度,开始了自主的技术研究和开发,并以此来满足日本液压技术发展的需要。

液压等核心零部件形成了日本工程机械的核心竞争力。小松、日立建机等国际工程机械制造商几乎可以生产全部的关键零部件,而且零部件品质优良、技术卓著,是其丰厚利润的重要来源,零部件的销售占到工程机械总销售的10%以上。

我国核心液压技术待突破,国产替代空间充分。上世纪60年代初,我国开始引进液压技术,首先引进日本系列的液压产品。目前,中国的高端液压市场都是国外产品占据主导地位,比如冶金、军事、石油、电力、海洋、重型机械等领域。尤其是工程机械领域,中国20吨以上挖掘机所用的液压件基本控制在日本川崎和德国力士乐手中。

目前国内企业如恒立液压等不断加大对液压泵阀、液压系统的研发投入,液压泵阀业务也开始逐步放量,未来将充分受益巨大的国产替代市场。

恒立液压已完全突破挖掘机超高压液压缸技术,已基本满足国产挖掘机全行业的配套需求。但液压泵、马达、减速机等其他核心液压件,基本上全由日本、德国、美国、韩国相关企业配套。而往往国外企业提供的这些核心液压零配件获得了相当丰厚的盈利,使得主机企业盈利水平受到压制。

以销量最大的20~22t中等型号挖掘机为例,1台这样的挖掘机包括1台变量液压泵、1台回转变量液压马达及减速机、2台行走变量液压马达及减速机、1台高档主多路阀为1套,一般情况下采购成本约16.5万元,大约占整机总成本的30%。1台这样的挖掘机全套用4根超高压液压缸约2.5万元,占整机成本的4%~5%左右。因此,挖掘机这些核心液压件总采购成本约19万元,约占整机总成本的35%左右。这些核心液压件的盈利水平高于这样的1台国产挖掘机主机的盈利水平。

全球精密液压制造巨头:核心竞争力在技术与市场

力士乐:全球液压行业风向标

诞生于博世与力士乐的强强联合,是全球液压行业风向标。力士乐与博世公司都有着上百年的历史,并且均在20世纪50年代开始涉足液压行业,之后的几十年通过不断的并购壮大公司液压业务。在20世纪80年代~90年代,已经形成集团规模的博世与曼内斯曼力士乐开始将液压业务成立单独业务部门,两家公司的液压业务已初具规模。2001年5月,罗伯特·博世有限公司旗下“自动化技术”业务部门与曼内斯曼力士乐股份公司正式合并,力士乐成为罗伯特·博世有限公司的全资子公司,更名为博世力士乐。此后,博世力士乐将品牌定位于全球领先的传动与控制公司,开启了强强联合的崭新篇章。

博世力士乐致力于为各类机械和系统设备提供安全、精准、高效以及高性价比的传动与控制技术,能为行走机械、机械应用与工程、工厂自动化及可再生能源等细分市场客户量身定制系统解决方案及服务,同时可提供各种液压、电子传动与控制、 气动、齿轮、线性传动及组装技术。

公司的液压产品分为工业液压产品、行走液压产品。工业液压产品中提供泵、马达、油缸、过滤器等13类产品,而行走机械液压主要提供液压系统、泵、马达、减速机等9类产品。博世力士乐提供多种功能的行走机械液压系统,在燃油消耗、运行效率、环保等方面提升客户效益。

博世集团和博世力士乐是德国工业4.0战略的重要发起者。博世力士乐是工业4.0领域的领先践行者和卓越供应商,能为为工业 4.0 提供了开放核心工程 (OCE)等众多智能解决方案。在液压行业,公司是做技术整合的少数企业之一。

中国液压件行业中,博世力士乐销售规模最大。博世集团每年将7%的销售额投入研发,比例远超众多高科技企业。而博世力士乐保持了博世集团锐意创新的风格,也是其持续保持行业技术前沿的保证。博世力士乐每年投入3亿多欧元用于研发支出,占收入比重维持在6%的高水平,而行业水平仅 3%~4%。

博世力士乐产品应用领域广泛,除了为建设机械、农业机械、车辆等行走机械提供产品与解决方案外,还包括能源海洋工程、水利工程等等各方面的机械应用与工程。公司从20世纪60年代即开始进行全球化布局。如在1967年进入美国、1978年进入中国。目前中国、美国、意大利是博世力士乐前三大海外市场。博世力士乐从1978年进入中国,在北京、常州、西安设立了生产基地。主要提供工程机械、塑料机械、制造技术、机床与压力机、船舶与海洋等相关的产品与解决方案。

伊顿:依靠并购壮大的多元化动力管理公司

伊顿是全球领先的动力管理公司之一,公司包含两大业务集团:电气集团与工业集团,2016年电气集团、工业集团收入分别占伊顿总收入的63.9%、36.1%。伊顿液压业务放在工业集团下的液压集团和宇航集团,为工业设备、移动机械、航空航天提供液压系统与服务。

全球液压行业主要竞争力体现在产品性能、地理覆盖、产品价格与服务。伊顿是液压发电和流体分配元件及系统的全球领先供应商,其液压产品线丰富,同时全球客户分布广泛。伊顿的液压产品应用最多的领域主要是农业机械、工程机械及航空航天,其中前两者属于液压集团中的移动装备领域,后者收入放在宇航集团。

成功的秘诀在于目的性并购与成功的整合。伊顿成立于1911年,在2000年以前伊顿公司主要以卡车和零部件供应商为世人所知,而在之后的十多年伊顿通过大量的并购,成为了多元化的全球领先动力管理公司,目前相当一部分收入即来自这一时期的并购。伊顿公司定位于动力管理,具体包含电力、流体动力、机械动力三个行业。由于三个业务的终端市场高度一致,同时技术具有相通性,因而三个业务也具有较好的协同性。2016年公司收入规模197亿美元。伊顿在全球60多个国家拥有95,000 名员工,产品销往175个国家。

从2000年到2015年伊顿集团在全球进行了大大小小共65桩并购。伊顿集团能保持较好的并购记录,很重要的原因在于其独特的管理体系,即“伊顿业务体系”(EBS)。在并购之后,新公司会有两套班子,一套叫运营团队,即保持原有业务正常运转;另一个团队叫整合团队,他们有一个非常标准化的整合流程,这个流程是伊顿业务体系的一部分,推动被收购的公司接受伊顿的价值观、文化和运营理念。伊顿在2000年时仍有80%的收入来自美国市场,到2010年通过不断的并购拓展,其业务已经遍及全球150多个国家,55%收入来自美国以外市场,其中25%收入来自新兴市场。目前伊顿集团来自美国以外市场收入维持在50%左右。

从伊顿公司并购历史来看,仅流体动力/液压部门的披露情况,其在1999-2012年间进行了20多次并购。1999年伊顿收购了全球工业液压领导者Aeroquip-Vickers,使得其1999年流体动力收入达到20亿,而1998年仅6.8亿。2000年公司与日本住友重工成立合资公司,并在2001年完成对合资公司的全资控股,使其在亚太区树立了领先者地位;2005年伊顿在航空部分完成了两次重大并购,包括科巴姆公司及PerkinElmer(珀金埃尔默)的航空航天分部,另外公司在 2005年收购Hayward Industries的过滤系统业务部分、在2011年收购Internormen(英德诺曼)科技集团等,进一步完善了过滤系统业务能力。

川崎重工:液压以挖掘机应用为首,充分受益中国工程机械复苏

川崎重工始建于1878年,最初以造船业为主要业务,发展至今已经涉入多个重工业产品市场,包含工业设备、液压设备、机器智能设备等。川崎最早在1916年通过购买英国技术生产出在轮船上使用的Hele-Shaw电动液压舵机,开始涉足液压领域。目前公司共有7个事业部,其中公司液压业务在精密机械公司。

日本是液压挖掘机生产大国,正是由于日本挖掘机厂家对性能的不断挑战,推动了液压元件的不断发展和进化。在日本,工程机械领域占液压件的比例在40%以上。2012年川崎在日本液压行业的市场占有率31.9%。川崎重工液压件以液压挖掘机应用为首,在挖掘机市场保持了高份额。而在中国挖掘机液压元件中,川崎重工占据了相当部分的市场。

川崎精密机械在中国有三个公司:销售总公司KPM(上海)、液压件生产工厂KPM(苏州)、生产工厂传奇春晖精密机械KCPM。其中, KPM(上海)所负责的业务是把KPM(苏州)、KCPM生产的液压泵、液压马达、船舶液压元件采购回来,再销售到中国的客户那里去。另外,KPM(上海)不仅仅销售产品,同时也有售后服务中心负责零部件的销售和修理。

川崎精密机械在2005年在中国苏州设立第一个生产工厂KPM(苏州),开始了液压泵、液压马达的中国制造。2012年12月苏州工厂的第二工厂落成,具备年产20万台的生产能力。另外,产品国产化率达到了50%左右。2009年川崎重工与浙江春晖集 团合资成立川崎春晖精密机械(浙江)有限公司,目前批量生产挖掘机液压元件的同时,还生产混凝土机械等所需的液压元件,产品的国产化率现已超过40%。